режим PDF / Режим для чтения

Татьяна Москвина, Писатель, критик, драматург

Пандемия внесла свои ощутимые коррективы в культурную жизнь страны. Министерство культуры тоже решило внести свои, и руководитель ведомства Ольга Любимова заявила, что после открытия кинотеатров зрители жаждут увидеть «лёгкие романтические комедии». Обсуждая с продюсерами, какой запрос сейчас у зрителей, уставших сидеть дома и, возможно, не готовых к тяжёлым драмам, культурные работники решили, что зрителям хочется «простого общения, свиданий в кино, похода в кино. С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года».

ВОТ так просто и безапелляционно решили, что кинотеатрам показывать, а зрителям смотреть аж до зимы 2021 года. Может, стоило спросить у самих зрителей?

То, что с хорошими комедиями всегда проблема, ни для кого не секрет. В современном российском кино их просто не снимают уже давно. Есть «Горький» пьяный угар, расплодившийся с невероятной скоростью, или «домашнее видео», выдаваемое под кино с бородатыми шутками из анекдотов и гэговским юмором со стендаперами, звёздами шоу-бизнеса и прочей нечистью из ТВ. А нормальных, добрых и рассчитанных на аудиторию от 8+ и до… не снимают. Теперь представляете, какого уровня киношка нас ждёт в кинотеатрах осенью? Если раньше была хоть какая-то надежда, что российский зритель повернётся к российскому кино лицом, а не другой частью тела, то теперь и эти надежды стремительно улетучиваются. В целом заинтересовал только один фильм – «Цой» Алексея Учителя, который должен выйти в прокат 3 сентября. И хочется надеяться, что его дадут выпустить.

А вот в Венецию, на кинофестиваль, от России отобрали совсем другое, не комедийное кино. Первенцами стали «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева. Независимая секция авторского кино «Венецианские дни» включила в программу из 10 конкурсных работ, девять из которых являются мировыми премьерами, два российских фильма. Фильм «Китобой» произведён на киностудии Алексея Учителя «Рок» при участии Киры Саксаганской. Это режиссёрский дебют Филиппа Юрьева. Большой скандал в российской светской хронике наделала эротическая сцена, в которой героиня Кристины Асмус раздевается перед китобоями. Будем надеться, что не это чудо привлекло отборщиков Венецианского фестиваля, а Русский Север – загадочный и неповторимый. Молодой чукотский охотник Лёшка благодаря Интернету знакомится и моментально влюбляется в томную и немногословную девушку из видеочата. Новость о том, что она живёт на другом краю земли, в Америке, лишь усиливает его чувства. И теперь вся его жизнь превращается в погоню за мечтой, призрачной и туманной. Но погоня, как правило, превращает юношу в мужчину. Главные роли в ленте исполнили непрофессиональные актёры Владимир Онохов и Владимир Любимцев.

«Конференция» режиссёра Ивана Твердовского (продюсеры Катерина Михайлова и Константин Фам) рассказывает о последствиях теракта во время мюзикла на Дубровке в Москве в 2002 году («Норд-Ост»). Фильм не является прямой реконструкцией – действие происходит в наши дни. Главная героиня, роль которой исполнила Наталья Павленкова, спасается во время теракта, но оставляет в зале с заложниками своего мужа и двоих детей. Она возвращается из монастыря, в котором провела восемнадцать лет, чтобы смыть свой грех и извиниться за главную ошибку своей жизни. История частного характера вырастает в универсальное обобщение о природе человеческого страха и проблему посттравматического синдрома у людей, переживших случаи актов терроризма. Главные роли исполнили: Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Ян Цапник.

Для молодого и успешного режиссёра Ивана Твердовского этот фильм стал настоящим испытанием. Не получив отклика на участие в финансировании этого проекта, Иван не отказался от него. После провокационных социальных драм «Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы», режиссёр понял, что должен и обязан двигаться дальше, вперёд и что тема фильма «Конференция» – главная для него и сакральная для России.

Третьим участником самого старейшего и значимого фестиваля стал российский мэтр Андрей Кончаловский, которому в августе исполнится 83 года. Он представит свой фильм «Дорогие товарищи!» в официальной конкурсной программе 77‑го Венецианского кинофестиваля. Всего в конкурсной программе 18 картин. Председатель жюри – Кейт Бланшетт. Фильм «Дорогие товарищи!» посвящён событиям 1962 года, произошедшим в Новочеркасске. Это художественная интерпретация кровавых событий. Вся информация о забастовке рабочих электровозостроительного завода и разгоне демонстрации была засекречена. Тогда, по официальным данным, погибли 26 человек, 87 получили ранения, 7 «зачинщиков» расстреляли. В нынешних условиях, когда Хабаровск уже более двух недель митингует и к нему подключаются новые города России, фильм может прозвучать актуально. Остаётся надеяться, что стереовзгляд из прошлого и сегодняшнего дня позволит режиссёру Андрею Кончаловскому и Юлии Высоцкой (исполнительница главной роли) заставить многих задуматься о судьбе и будущем не своей только страны, но и мира.

В Венеции, как стало известно, во время фестиваля откроется новый кинотеатр на воде, и фильмы можно будет смотреть из лодок, катеров, гондол, дистанцировавшись друг от друга.

Татьяна Москвина, Писатель, критик, драматург

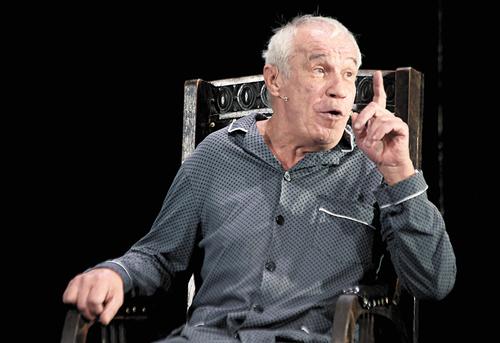

Понемножку надвигается новый театральный сезон: в ряде театров уже состоялся сбор труппы, заявлены планы, теплится надежда на приток зрителя. Разумеется, сразу же разразились и новые скандалы, коварно набиравшие силу под спудом пандемии. Самый недавний и громкий – уход народного артиста Сергея Гармаша из труппы «Современника», поставленный этим замечательным актёром как маленький спектакль: прямо на сборе труппы Гармаш выразил открытое несогласие с политикой нового руководства и покинул здание, в котором проработал 36 лет…

ПРАВ Гармаш или не прав Гармаш – этот вопрос для меня неразрешим, поскольку не нахожу я точки отсчёта этой самой правоты или неправоты. Да, назначение режиссёра Виктора Рыжакова худруком театра «Современник» не кажется мне идеальным выходом, потому что, понимаете ли, как говорится в одной пьесе Ибсена, «королём является тот, у кого есть королевская мысль». Настоящий театр рождается из такой вот «королевской мысли», сильной и ясной воли одного человека, прирождённого лидера, поймавшего волну своего времени, который находит единомышленников и твёрдо и последовательно осуществляет акт созидания. Рыжаков – опытный, профессиональный режиссёр, но спектакли-события в его творческой биографии припомнить нелегко, пламенных поклонников его деятельности немного (если есть вообще), собственной эстетики пока нет (разве что некоторые стилевые особенности), открытых им актёров назвать затруднительно… Но, возможно, у Рыжакова всё ещё впереди, он ещё расправит крылья, развернётся во всю мощь?

Рыжаков назначен худруком в начале января, в марте разразилось вот это вот всё, а потому срок выявления его творческого потенциала смехотворно мал, каких-либо выводов сделать решительно нельзя: надо же дать фору хоть на пару лет. Но одно можно сказать с некоторой долей уверенности, и это проблема не одного «Современника», а, пожалуй, всей театральной Москвы.

Уходит из жизни поколение театральных деятелей, создавших в своё время великий, незабываемый театр 1950–1980 годов, который зрители чуть не со слезами на глазах вспоминают аж через полвека. «Священный огонь» понемногу гаснет, причём ещё при жизни созидателей, они теряют контакт со временем, слабеют, «королевская мысль» оставляет их. А театры никуда не исчезают, они по-прежнему стоят на своих местах, их нужно освещать и отапливать, содержать труппу, выпускать спектакли, а место Короля-Солнце Людовика Четырнадцатого, того, что содержал некогда господина де Мольера и все его проказы, занимает государство. В его современном, то есть довольно бестолковом и несовершенном виде, но уж какое есть. Государство не знает, зачем ему столько театров, но множить общественное недовольство их закрытием ему совсем не с руки. Вот не хватало ещё голодных актёрских бунтов… Места выбывших из строя великих худруков занимают режиссёры и другие деятели новой формации. Их молодость пришлась на 90-е годы, они выжили, выплыли, они имеют закалку, отрастили зубки и хорошо помнят песенку Цоя – «Дальше действовать будем мы!».

Эти новые руководители не заработали свой театр личным усилием, не создали своё – заветное, они приходят в сложившиеся коллективы, имеющие свои правила, своё распределение сил и симпатий. И при всей разнице характера и масштаба дарований новые руководители обнаруживают поразительное отсутствие всяких дипломатических способностей. Что стоило Эдуарду Боякову, неожиданно возглавившему МХАТ имени Горького, проявить гибкость, выказать подчёркнутое уважение к Татьяне Дорониной, приручить её, склонить на свою сторону, исполнить все почтительные ритуалы, вступить в плотный церемонный контакт со всей труппой, не деля её на противников и сторонников? Нет, надо с большевистским пафосом крушить, менять, ломать – и ввергать театр в череду унизительных судебных процессов с артистами, которые артисты выигрывают, поскольку абсолютно правы. Всё можно сделать «на мягких лапах», уверяю вас. Если наступить на «внутреннего зверя», приструнить собственное самодурство в интересах дела.

Вот и в случае с «Современником»: Рыжаков же прекрасно знает, что у него в труппе есть несколько весомых «сил и величин», одна из них – Сергей Гармаш. Гармаш, конечно, не дрессированная собачка, он строптивый, своевольный и своенравный актёр, но он – актёр, и его можно приручить, действуя осторожно и грамотно, с умом. Разумеется, с помощью интересной захватывающей работы, да и материальные стимулы работают, тут главное, чтобы человек понимал, что он нужен, что он необходим, что на него рассчитывают, доверяют ему. Да, в советское время были случаи, когда вновь назначенный худрук резко менял труппу, увольнял ненужных ему людей, но то было стабильное время, когда легко можно было найти работу и вообще прожить на 70–80 рублей в месяц. Сейчас, когда мир поехал на саночках с горы, когда все в тревоге, на грани нервного срыва, а многие за гранью, когда мигом можно вообще упасть на дно жизни, – пренебрегать человеческими судьбами непорядочно. Поэтому худруки обязаны быть дипломатами, заботливыми попечителями своих театров.

Да это, собственно говоря, уже не совсем театры. Вот когда почти три века назад венецианский аристократ Карло Гоцци, увлечённый одной актёркой из труппы своего друга Антонио, написал по его просьбе сценарий «Любви к трём апельсинам», а потом вступил в творческое соревнование с другим драматургом – Карло Гольдони, – это был театр. Вольный и великолепный. А у нас имеются государственные учреждения, строго подчинённые государству. Поэтому худруки театров прежде всего – ответственные государственные служащие, обязанные не допускать никакого «дебоша и хованщины» на участке своей ответственности, не увольнять и не кошмарить работников, проявлять такт, гибкость и балансировку сил. Чтобы, глядя на их действия, никто не мог сказать: «Ну, дорвались до власти…»

Ведь даже расстаться с работником можно красиво, вежливо, изящно: публично поблагодарить, подарить что-нибудь, выразить надежду… на что-нибудь. Нет, наши начальники (и новые худруки в том числе) обычно какие-то дико зажатые, скукоженные, глядят волками, не сомневается ли кто-нибудь в их праве на руководство, не бродит ли где тот самый мальчик, в упор не видящий новое платье короля… и не скрывают ли притворные улыбки подданных ужасное «да никакой ты не руководитель, ты фуфло!»

Так что осторожно, господа, двери театров открываются. Скоро мы узнаем, ради чего будем рисковать в зрительном зале своим здоровьем и кто из современников современнее. А уж грядущими скандалами мы точно будем обеспечены.

Распространение электронной версии еженедельника «Аргументы недели» осуществляется учредителем - ООО «Издательство «Аргументы недели», юр.адрес: 119002,ул.Арбат, д.29,1-й эт, пом.IV.ком.2, ОГРН 1207700354223